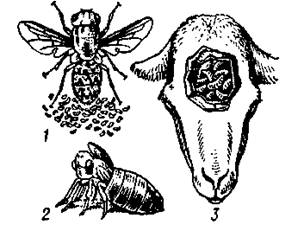

| Oestrus ovis: 1 - самка с личинками 1-й стадии;

2 - выход имаго из куколки; 3 - личинки овода в полости головы овцы. |

Этиология.

Возбудитель Э. о.— овод Oestrus ovis сем. Oestridae. Для этого вида оводов характерны полное голодание (состояние афагии)

в фазе куколки и имаго, многоплодие и живорождение. Через 12—20 сут после

оплодотворения в половых путях самки созревают от 240 до 600 личинок.

Самка на

лету впрыскивает в носовые полости овец по 6—12 личинок. Личинки 1-й стадии

развиваются на слизистой оболочке носовых раковин и решётчатой кости, личинки

2-й и 3-й стадий — в лобных пазухах и полостях роговых отростков.

Личинки травмируют

слизистую оболочку, вызывая её воспаление и некроз. Попав на поверхность почвы,

личинки 3-й стадии зарываются и окукливаются. При t

17 °С через 18—32 сут из куколки

выходит имаго (рис.). На 2-е и 3-й сут происходит спаривание, после чего самец

погибает, а самка забирается в щели построек, деревьев и находится там около

двух недель (до созревания личинок в половых путях). В юж. зонах оводы дают

вторую генерацию и нек-рые личинки развиваются только весной следующего года.

Продолжительность лёта оводов 15— 18 сут. Источник инвазии — больные эстрозом

овцы. Массовое заболевание наблюдается весной и летом.

Симптомы.

На 5—6-е сут после инвазирования личинками овода у овец наблюдают обильное

серозно-гнойное носовое истечение с примесью крови; дыхание затруднено.

Весной

иногда отмечают нарушение координации движений животных (круговые движения в

одну сторону — «вертячку»). Массовое проявление признаков болезни имеет чётко

выраженную сезонность, совпадающую с временем развития личинок 2-й и 3-й стадий.

Патологоанатомические

изменения. Обнаруживают гиперемию, точечные кровоизлияния и обилие слизи на

слизистой оболочке верхних дыхат. путей; в местах гибели личинок — некротич.

язвы. На слизистой оболочке носовой полости, иногда в лобных пазухах и в

полости рогов находят личинок овода. Мозговые оболочки гиперемированы.

Диагноз

ставят по результатам вскрытия, а также комплекса эпйзоотол., клинич.

и

бактериол. исследований, исключающих листериоз и бешенство.

Лечение. Вводят в каждую носовую полость из шприца или

спринцовки с удлинённым наконечником по 10—15 мл 2% -ного водного р-ра

хлорофоса, в лобные пазухи по 10 мл 3%-ного р-ра хлорофоса. Для групповой

обработки инвазированных овец применяют аэрозоль ДДВФ (60 мг препарата на 1 м3

помещения) или хлорофос (20 мл 10—24%-ного р-ра или 1—2,5 г порошка хлорофоса

на 1 м3 воздуха при экспозиции соответственно 90 и 30 мин).

Убой

обработанных аэрозолем животных разрешается через 72 ч. Применяют также

эстрозоль в аэрозольных баллончиках.

Профилактика: очистка кошар, «тырловок» и прилегающей к ним терр.

от навоза, сжигание остатков корма до начала лёта оводов, дезинсекция помещений

для животных 0,5%-ной эмульсией гексахлорана на креолиновой основе.

Обработку

животных против Э. о. проводят в период лёта оводов и после его окончания.

|